近日,我院宋欣特聘教授课题组在国际植物学权威期刊《Plant Physiology》(中科院分区一区top)上发表了题为“Examining photosynthetic induction variation among historical cotton cultivars through time-integrated limitation analyses”的研究论文。该研究通过对我国黄河流域棉区近百年来推广的棉花品种光合诱导特性的系统分析,揭示了历史育种并未改善棉花由低光到高光转换过程中的光合效率,而光合诱导期间迟缓的气孔响应是光合效率提升的主要限制因子,表明优化气孔动力学是未来进一步提升棉花潜在产量的关键途径。

在自然环境中,植物冠层所处的光照环境复杂多变,常经历遮荫与阳光直射之间的剧烈波动。光合速率从低光到高光的“光诱导”过程通常需数分钟至数十分钟,诱导期间的低效碳同化在田间动态光照条件下可能导致超过20%的碳同化损失。因此,深入解析作物在非稳态光环境下的光合调控机制已成为提升作物生产力研究的重要前沿方向。近年研究重点聚焦于光合诱导过程中的气孔导度、叶肉导度和生化活性的动态变化,但由于测量技术受限,叶肉导度在非稳态条件下的测量仍不完善,限制了光合诱导期间光合效率调控机制的深入解析。

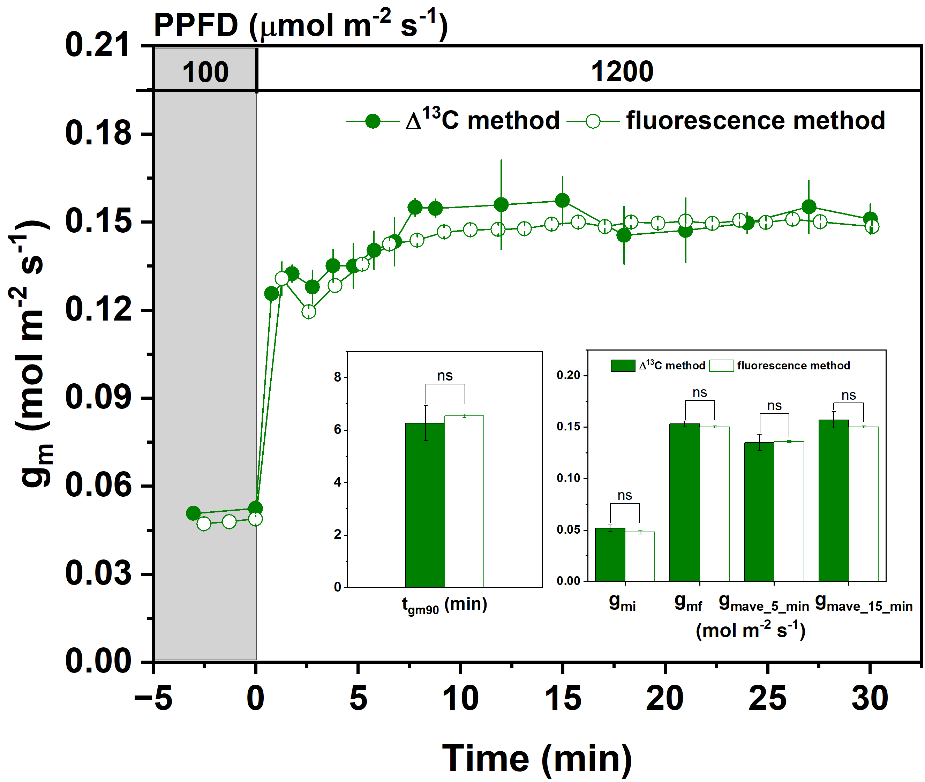

2022年,宋欣教授团队首次基于碳同位素在线监测技术评估了非稳态条件下叶肉导度的动态变化(Liu et al., 2022, New Phytologist)。在此基础上,本研究进一步验证了利用叶绿素荧光技术测定光合诱导期间叶肉导度实时变化方法的可行性(图1),为野外田间动态光照条件下实时监测叶肉导度提供了低成本、易操作的技术手段。

图1 碳稳定同位素方法(D13C)和叶绿素荧光方法测定叶肉导度(gm)在光合诱导过程中的动态变化的结果对比

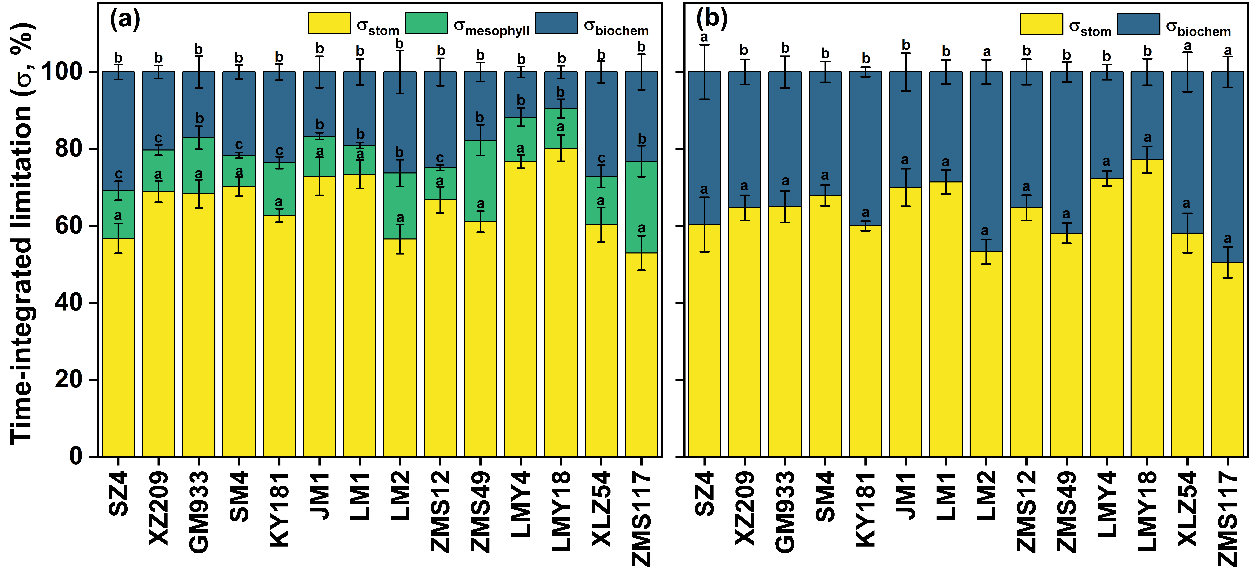

利用该方法对我国黄河流域棉区近百年间推广的14个棉花品种进行了光合诱导期间光合性状的系统分析。结果发现:(1)品种推广年份与光合诱导期间的光合速率无显著相关性,反映出历史育种过程并未提升光合诱导过程中光合效率;(2)光合诱导期间气孔导度响应迟滞是光合效率提升的主要限制因素(图2a);(3)准确定量叶肉导度动态变化对于深入理解非稳态光合机制至关重要(图2b)。鉴于上述研究结果,未来动态光合研究可充分利用叶绿素荧光技术,实时量化植物光合诱导过程中叶肉导度的实时动态变化,以助力全面理解光合诱导期间光合效率的关键限制因子及其调控机制。对于农学研究而言,未来作物育种与生理研究应更加重视动态光合特性的评估与改良,以促进作物在自然波动光环境下生产力的持续提升。

深圳大学博士后潘勇辉为论文第一作者,宋欣教授为通讯作者,博士后刘涛、饶森以及新西兰怀卡托大学Margaret M. Barbour教授参与了该研究。本研究得到了国家自然科学基金和广东省自然科学基金等项目的资助。

图2 针对不同棉花历史品系光诱导过程中光合作用限制因子的定量分析

原文链接:https://doi.org/10.1093/plphys/kiaf157