为全面提升实验室人员的安全意识,规范实验操作流程,保障师生与公共安全,严格落实实验室准入制度,生命与海洋科学学院实验中心在实验室与国有资产管理部指导下,于2025年9月至10月期间,面向全体本科及研究生新生组织实施了实验室安全系列培训。该系列培训作为学院实验室安全必修课程的核心组成部分,涵盖了安全教育、准入考核、个体防护、急救技能与消防演练等多方面内容。

一、实验室安全教育培训与准入考核

为夯实实验室安全基础,将安全意识贯穿人才培养全过程,学院于9月将实验室安全教育纳入新生入学教育重要环节,面向全体本科及研究生新生开展专题培训。培训系统传达了实验室安全规范与“三废”处理要求等内容,内容全面涵盖用水用电、药品管理、仪器操作、化学与生物安全、消防安全及应急处置等关键环节,切实从入学伊始筑牢安全防线。

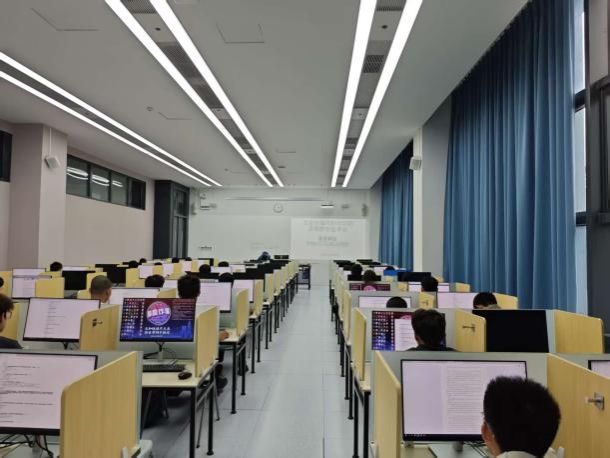

学院严格执行实验室安全准入制度,明确规定所有拟进入实验室的人员必须通过安全考试(成绩≥90分)并取得合格证书。2025年9月,学院实验中心组织开展了系统的安全培训,有效增强学生安全意识,为后续实验课程与科研开展做好充分准备。学院还分别于9月17日、9月18日、10月24日及10月28日在丽湖校区四方楼东106、107机房组织了2025年度新生实验室安全考试,共有206名研究生(含硕、博),172名本科生参加,合格率达100%,整体培训与考核工作取得扎实成效。

二、实验室个体防护用品使用培训

2025年10月18日,在实验中心徐驰老师组织下,学院在文汇礼堂针对全体新生举办了实验室个人防护用品选择、佩戴与维护专题培训,特邀深圳市应急管理学会王雪毓博士主讲。培训内容包括:实验室安全基础知识、常用个体防护用品的分类与选用原则、正确穿戴演示以及现场人员实操。通过系统讲解与实践结合,帮助师生构建全面的个体防护知识体系,为科研工作提供安全保障。

三、心肺复苏与自动体外除颤仪(AED)培训

心脏骤停发生后的4分钟是抢救的“黄金时间”,每延误1分钟,患者的生还几率将下降约10%。徒手心肺复苏(CPR)与自动体外除颤仪(AED)的使用,是应对此类突发状况的关键技能。及时实施CPR与AED除颤,可显著提升患者存活率,现场急救后的存活率可达35%–40%。

10月18日,学院特邀深圳市应急管理学会梁释予老师,在文汇礼堂为378名新生开展徒手心肺复苏与自动体外除颤仪(AED)专题培训。培训过程中互动频繁,全体师生积极参与,其中20名同学上台利用模拟人进行了CPR和AED的实际操作练习。通过理论讲解与实操演练相结合的方式,有效增强了学生在突发情况下的自救与互救能力,为在运动场馆、校园等高风险环境中避免因救援延误导致的悲剧提供了重要保障。

四、实验室消防演练

为增强师生实验室消防安全意识,筑牢安全防线,提升在实验室环境下的应急处置能力,学院于2025年10月18日在文汇礼堂开展了实验室消防演练活动,共378名师生参与。本次演练以“演”促练、以“练”筑防,由实验中心徐驰老师主持,特邀深圳政安消防教育咨询中心郭胜敏教官担任主讲。

培训内容涵盖火灾危害性、基本消防知识、实操技能与逃生自救技巧等多个方面。郭教官结合真实案例,生动阐释了火灾的严重后果,强化了师生对火灾风险的认识。他系统讲解了“四懂四会”要求,即懂火灾的危险性、懂预防措施、懂扑救方法、懂逃生路线,会使用消防器材、会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生,为师生构建了坚实的消防理论基础。

演练还重点介绍了不同类型灭火器的适用范围与使用方法,并组织实操训练,提升师生扑救初起火灾的能力。同时,针对高层建筑特点,培训专门讲解了火灾初期的扑救技巧与高层自救逃生方法,进一步强化应对实际险情的技能。

在灭火实操环节,学院组织学生开展了消防水管、水枪及灭火毯等器材的应用训练,并引入AI技术对操作进行实时评分,客观评估学生的实操水平。通过理论教学与实景演练相结合,师生在贴近真实的环境中学习如何迅速有效应对火情,不仅掌握了必要的应急知识与技能,也培养了冷静应对、正确处置的火灾反应能力,全面提升了学院整体消防安全应急处置水平。

本次实验室安全系列培训体系完整、内容详实、覆盖全面,通过“理论+实践+考核”的多元模式,成功将安全知识转化为师生的自觉行动和实战能力。从制度准入到个人防护,从急救技能到消防演练,系列活动层层递进,有效构筑起一道“人人讲安全、个个会应急”的实验室安全防线,为学院教学科研工作的高质量发展提供了坚实保障。

生命与海洋科学学院

2025年10月30日