传统认知中,创造力被定义为“产生新颖且有价值想法”的能力,如今这一概念已远超艺术创作范畴,延伸至日常问题解决、认知视角转换乃至自我认知重塑等多个维度。然而,精神疾病引发的思维僵化与神经功能缺损,会进一步加剧创造力衰退,构建“精神创造力增强或补偿”的新型治疗范式已成为临床研究的迫切需求。

近年来,裸盖菇素、LSD等经典致幻剂,以及氯胺酮等非经典致幻剂,因其在重塑意识状态、激发创造性思维与改善心理健康等方面的独特潜能备受关注。尽管早期研究多聚焦于药物成瘾干预领域,但最新研究证据表明,这类物质能通过三重核心机制调控大脑功能:提升认知灵活性以打破思维桎梏、放大神经熵值以丰富脑内信息处理、调节默认模式网络(DMN)与执行控制网络(ECN)的动态耦合效率——而这三者正是支撑精神创造力提升的关键神经基础。

近日,倪嘉缵院士、都秀波团队联合中国科学院长春应用化学研究所王晓辉研究员,在《Molecular Psychiatry》发表观点文章“The transformational power of psychedelics: catalysts for creativity, consciousness, and mental health”。该文章突破单一学科局限,系统整合神经生物学、临床应用与文化分析等多领域研究成果,深度剖析致幻剂与“创造”的多维关联:既阐释其在提升艺术灵感、打破创作瓶颈中的作用机制,也揭示其在促进灵性体验、构建自我与世界新连接中的独特价值,更重点探讨了这类物质推动心理健康治疗突破的核心潜力。

一、解锁创造之源:致幻剂与大脑的灵感潜能

致幻剂与艺术灵感的关联早已存在,从奥尔德斯·赫胥黎的著作到亚历克斯·格雷的艺术作品,均体现其对创造性表达的影响。这类物质通过增强认知灵活性、打破常规思维,为创造力培养提供助力。其核心作用机制在于干扰默认模式网络(DMN)-该网络负责内省与自我参照思维,致幻剂可降低其活动强度,促使大脑进入更自由、更少束缚的心理状态。艺术家与音乐家的实践表明,致幻剂能帮助突破创作瓶颈、激发新想法;对漫画家罗伯特·克鲁姆的作品分析发现,其使用致幻剂期间不仅实现风格突破,停药后创造力提升仍持续存在。当代对照研究也印证这一效果,托伦斯创造性思维测试显示,口服裸盖菇素可显著增强创造性认知的核心维度。这意味着致幻剂或许不只是暂时激发灵感,更能通过改变大脑活动模式、放松认知约束,重构创作过程,为原创且持久的表达形式开辟路径。

二、创造力生成的神经基础:致幻剂的多层级作用机制

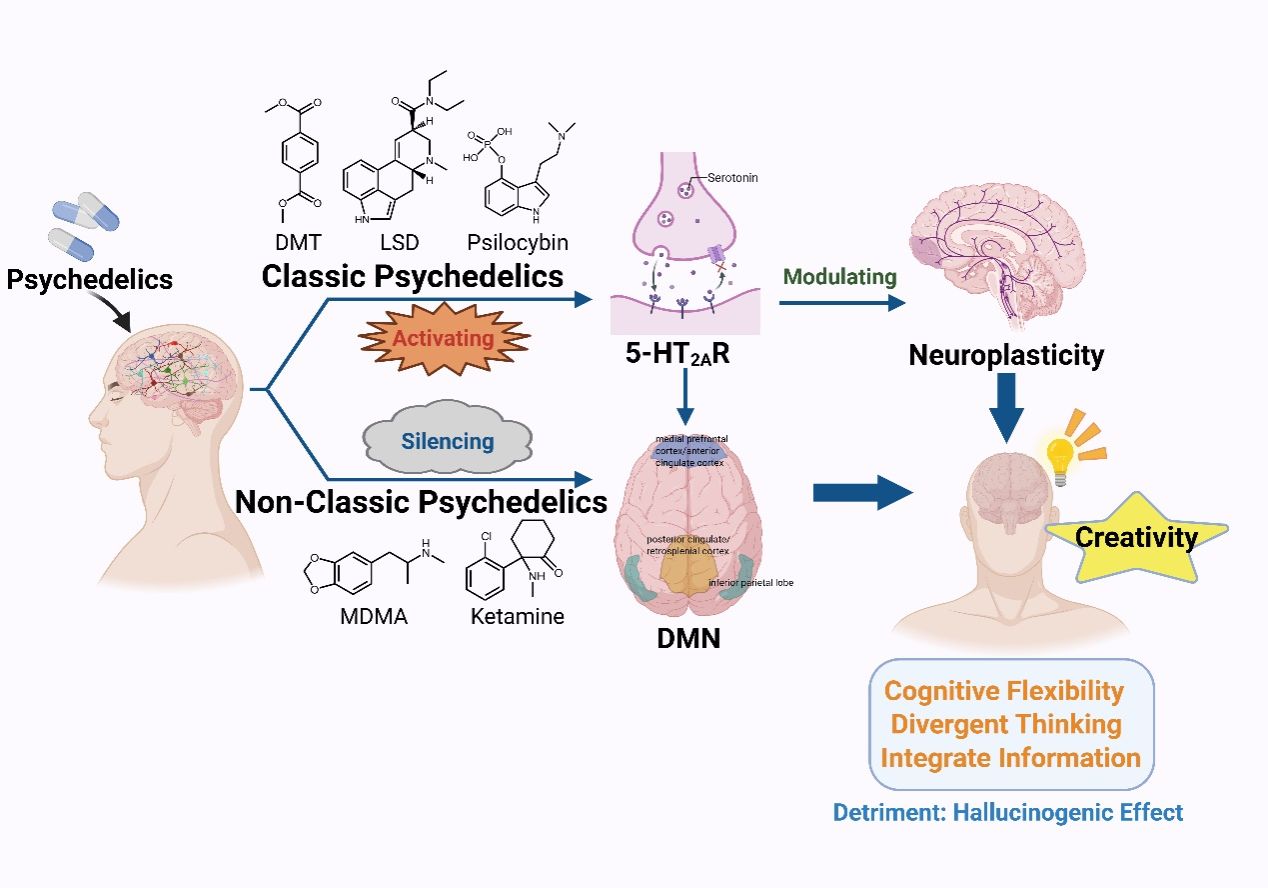

致幻剂诱导创造力的神经机制涉及受体、脑网络、认知情感等多层面。其中,LSD、裸盖菇素等经典致幻剂,主要通过激活5-羟色胺2A受体(5-HT2AR)发挥作用。5-HT2A受体激活会引发大脑网络“解构与重构”:显著增强正常状态下功能分离脑区的跨网络连接,促成新颖联想与创造性洞察(图1)。同时,该过程还带来三大关键改变——增强神经可塑性、提升认知灵活性、改善情绪动机调节,这些均是创造性构思的重要支撑;且致幻剂能促进脑源性神经营养因子释放,助力联想思维发展。

图1. 致幻剂诱发创造力的机制假说:通过重塑神经网络动态、调制神经递质活动并强化认知灵活性,致幻剂得以显著提升创造力。

系统层面,“熵增大脑”理论可解释致幻剂的作用:其干扰默认模式网络功能,减少该网络内部连接、增强跨区域通信,提升大脑熵值,缓解认知僵化。而创造力依赖默认模式网络(DMN)与执行控制网络(ECN)的动态交互,致幻剂能优化二者切换效率,这也是高创造力个体的核心特征。此外,致幻剂还会诱导“认知松弛”状态,降低自上而下的控制,同时引发“自我消解”体验,减弱自我批评,为打破习惯性思维创造条件。

三、从认知突破到自我重塑:创造力增强的深层启示

致幻剂对“创造”的影响,远超艺术领域,更延伸至灵性成长与心理健康治疗中的“自我创造”。

灵性层面,裸盖菇素、死藤水等经典致幻剂,传统上在仪式中帮助个体重建与自我、他人及自然的连接,带来“自我消解”与“万物一体”的体验。当代实践中,LSD、DMT等被用于辅助灵性活动,例如裸盖菇素能提升有经验者的冥想沉浸度,有过致幻体验的人更易感知冥想益处、更具灵性觉醒动机。一项覆盖全球50个国家、7500多人的研究进一步证实,自然环境中使用死藤水,与心理健康改善显著相关。

临床治疗中,“创造”体现为自我认同与世界观的治疗性重塑。以难治性抑郁症为例,裸盖菇素辅助疗法能快速产生强效抗抑郁效果,患者常反馈从“与世界断开连接”、“回避情绪”,转变为“重新建立连接”、“接纳情绪”。这种心理灵活性的提升,本质是构建了支持心理愈合、成长与韧性的新认知情感框架。此外,致幻剂诱导的神秘体验,还与态度、情绪、行为的持久积极变化相关,常被称为“灵性觉醒”或新自我意识的诞生,临床中高剂量致幻剂干预后,参与者的幸福感、开放性与亲社会行为也会显著提升。

四、临床应用的挑战

致幻剂治疗精神疾病面临药理学、安全性、伦理与监管等多重挑战。药理学上,新型非致幻药物如(R)-69等虽具抗抑郁潜力,但存在脱靶作用、剂量反应不稳定及长期安全数据缺失等问题,尤需关注5-HT2B相关心脏瓣膜病风险。裸盖菇素虽能快速改善抑郁,却可能引发持续性知觉障碍,且其疗效易受“设定与环境”影响。动物模型因认知机制差异难以准确转化至临床。监管上,多数致幻剂属管制药物,限制了科研进展;临床试验需应对强安慰剂效应,而非医疗使用则涉及文化挪用与青少年误用风险。当前核心矛盾在于科研证据与政策脱节、地方非刑事化与联邦法律冲突,以及医疗与娱乐用途界限不清。

五、未来研究方向

未来研究应多维度解析致幻剂与创造力间的机制。受体层面需采用选择性5-HT2A配体明确其在创造性认知中的作用,并开发非致幻调节剂以提升安全性。回路层面应探讨神经振荡(如伽马-西塔耦合)与发散思维的关系,系统层面则借助功能磁共振等技术刻画脑网络动态重构,并结合计算建模关联网络变化与创造力行为。需开展纵向多模态研究追踪神经可塑性及创造力指标的持久性,构建整合行为测验与神经认知的标准化评估体系。应纳入基因、基线状态等变量建立预测模型,利用干细胞衍生神经元解析突触重塑机制,并通过剂量反应分析与长期监测完善安全有效性评估,最终借助计算精神病学与多组学构建机制整合框架。

深圳大学都秀波副教授为第一作者,研究生刘剑滔为第二作者,中科院王晓辉研究员为通讯作者。深圳大学为论文第一单位。本研究获国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳-香港脑研究所等经费支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41380-025-03291-8