2025年10月17日,由我院杨雪薇副教授(共同通讯作者)团队与苏州科技大学、海南师范大学、清华大学深圳国际研究生院与芬兰奥卢大学组成的联合研究团队,在中科院分区表材料科学一区TOP期刊Nano Research Energy上发表题为“Recent advances of biomass-derived hard carbon as anode materials for sodium-ion batteries”的最新综述。

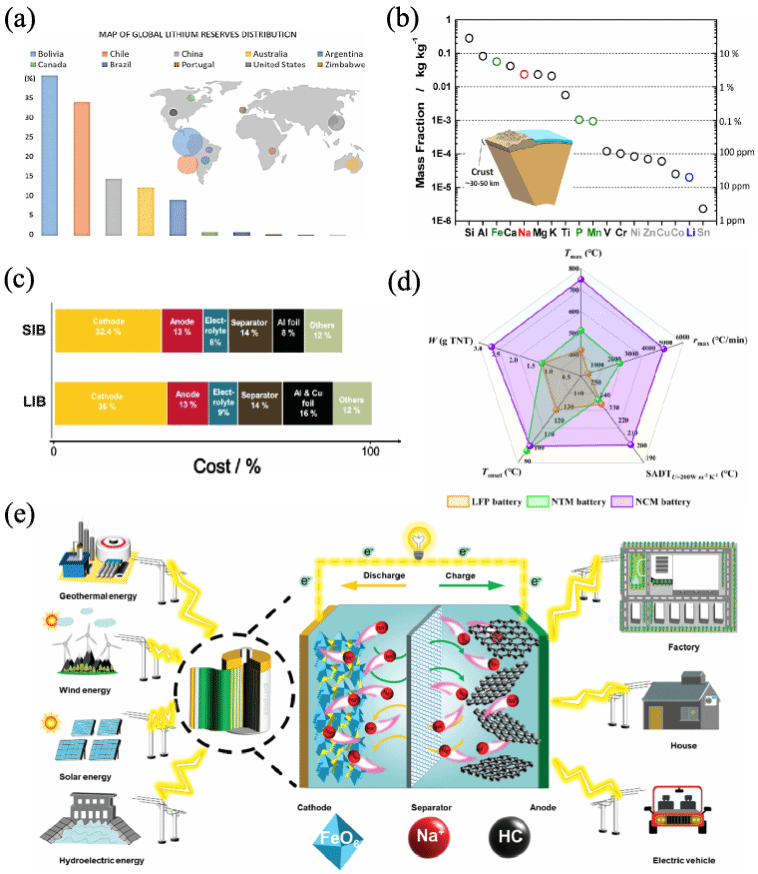

图1. (a) 锂资源分布;(b) 钠资源丰富性对比;(c) 钠离子电池成本优势;(d) 钠离子与锂离子电池热安全性对比;(e) 钠离子电池在电网储能中的应用示意图

随着清洁能源存储需求的日益增长,钠离子电池(SIBs)因其资源丰富、成本低廉等优势,成为锂离子电池(LIBs)的重要补充。尤其是在大规模储能领域,SIBs展现出巨大的应用潜力。然而,钠离子半径较大,传统石墨负极难以有效储钠,因此开发高性能负极材料成为推动SIBs发展的关键。

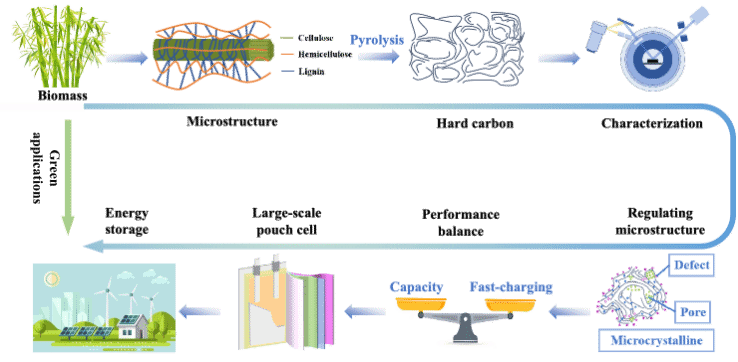

图2. 生物质硬碳从原料到应用的流程示意图

与传统的石墨、软碳等材料相比,生物质衍生硬碳(BHC)因其来源广泛、可再生、结构可调、环境友好等特性,被视为最具应用前景的SIBs负极材料之一。与传统的石墨负极不同,生物质硬碳具有独特的无序微晶结构、丰富的纳米孔隙和表面缺陷,能够通过插层、孔隙填充和表面吸附等多种机制高效存储钠离子,表现出高可逆容量和优异的循环稳定性。

该综述系统总结了BHC的合成方法,包括热解法、水热碳化法、模板法和新兴的焦耳加热法,并详细分析了不同方法对材料微观结构和电化学性能的影响。文章还重点阐述了BHC的表征技术,如X射线衍射(XRD)、小角X射线散射(SAXS)、X射线光电子能谱(XPS)、电子显微镜(SEM/TEM)和拉曼光谱等,这些技术为理解材料的储钠机制提供了关键信息。为进一步提升BHC的电化学性能,研究团队系统梳理了多种调控策略,如物理/化学活化、表面功能化(如引入含氧官能团)、原子掺杂(如氮、硫、磷等)以及孔结构调控和碳基纳米复合材料的构建。这些策略有效提高了BHC的初始库仑效率、循环稳定性和倍率性能。

尽管BHC材料在容量和循环寿命方面已取得显著进展,但仍面临初始库仑效率偏低、微观储钠机制尚不明确等挑战。未来研究应聚焦于绿色低碳合成工艺开发、原位/工况表征技术应用、人工智能辅助材料设计,以及面向实际应用的全电池性能评估,从而推动BHC材料在高性能、低成本钠离子电池中的规模化应用。

这篇综述为生物质硬碳材料的设计、制备与性能优化提供了系统的理论指导和技术路径,不仅有助于降低钠离子电池对关键原材料的依赖,也为其在可持续能源存储领域的广泛应用奠定了坚实基础。

相关论文信息:Li Y, Song Y, Wu J, et al. Recent advances of biomass-derived hard carbon as anode materials for sodium-ion batteries[J]. Nano Research Energy, 2025.

论文网址:https://doi.org/10.26599/NRE.2025.9120202

DOI: 10.26599/NRE.2025.9120202

Nano Research Energy 是中科院分区表材料科学一区top期刊,2024年CiteScore为41.4,化学学科(综合)排名第一。该期刊聚焦纳米材料和纳米科学技术在新型能源相关领域的前沿研究与应用,对标国际顶级能源期刊。已被ESCI数据库收录、预计首个影响因子>20。官方网站: https://www.sciopen.com/journal/2790-8119