2025年11月,深圳大学生命与海洋科学学院滨海红树林湿地课题组在Journal of Plant Ecology(中科院大类和小类生态学一区,TOP期刊),发表题为“Trait-environment interactions mediate the encroachment of an exotic tree in coastal wetland transition zones”的研究论文(图1),揭示了外来红树植物无瓣海桑(Sonneratia apetala)在滨海湿地交错带中快速扩张的机制,为红树林保护与科学管理提供了理论支持与政策建议。

图1 相关研究论文已在线发表

红树林生长分布在高胁迫的生境中,传统观念认为其可以抵御植物入侵(即“红树林入侵抵抗范式”)。然而,外来红树植物无瓣海桑(Sonneratia apetala)正在不断侵占中国南方本土灌丛红树林和互花米草(Spartina alterniflora)丛,形成广布的“盐沼-红树林”交错带。目前,驱动无瓣海桑快速入侵的机制尚不明确。通过在野外不同生境中的移植实验,我们的研究发现:(1)沿不同光照梯度,无瓣海桑的相对生长速率比白骨壤高5–10倍;(2)无瓣海桑在本土灌丛红树林和互花米草丛生境中的建植率超过50%,而白骨壤的建植率为0;两者在郁闭林下生境的建植率均为0(图2)。研究结果表明无瓣海桑可以在低光生境中拣植并维持较高的相对生长速率。

图2 不同生境中无瓣海桑和白骨壤的相对生长速率和建植率

基于功能性状的方法,我们结合野外移植和温室遮光模拟实验,对比分析了入侵种无瓣海桑与本土种白骨壤(Avicennia marina)的性状-环境互作关系。(3)无瓣海桑的性状综合征—快速生长能力、获取型叶性状(光合速率高、比叶面积大、叶片寿命短)以及偏向地上部分(茎干)的生物量分配策略,该性状综合征将光可利用性与幼苗建植过程紧密关联;与此相反,白骨壤的保守型叶性状(叶干物质含量高、叶片寿命长)及偏向地下部分(根系)的生物量分配策略,则使其生长与建植过程解耦(图3)。

图3 结构方程模型(SEM)揭示光照与植物性状对(a)无瓣海桑和(b)白骨壤相对生长速率及建立过程的直接与间接影响

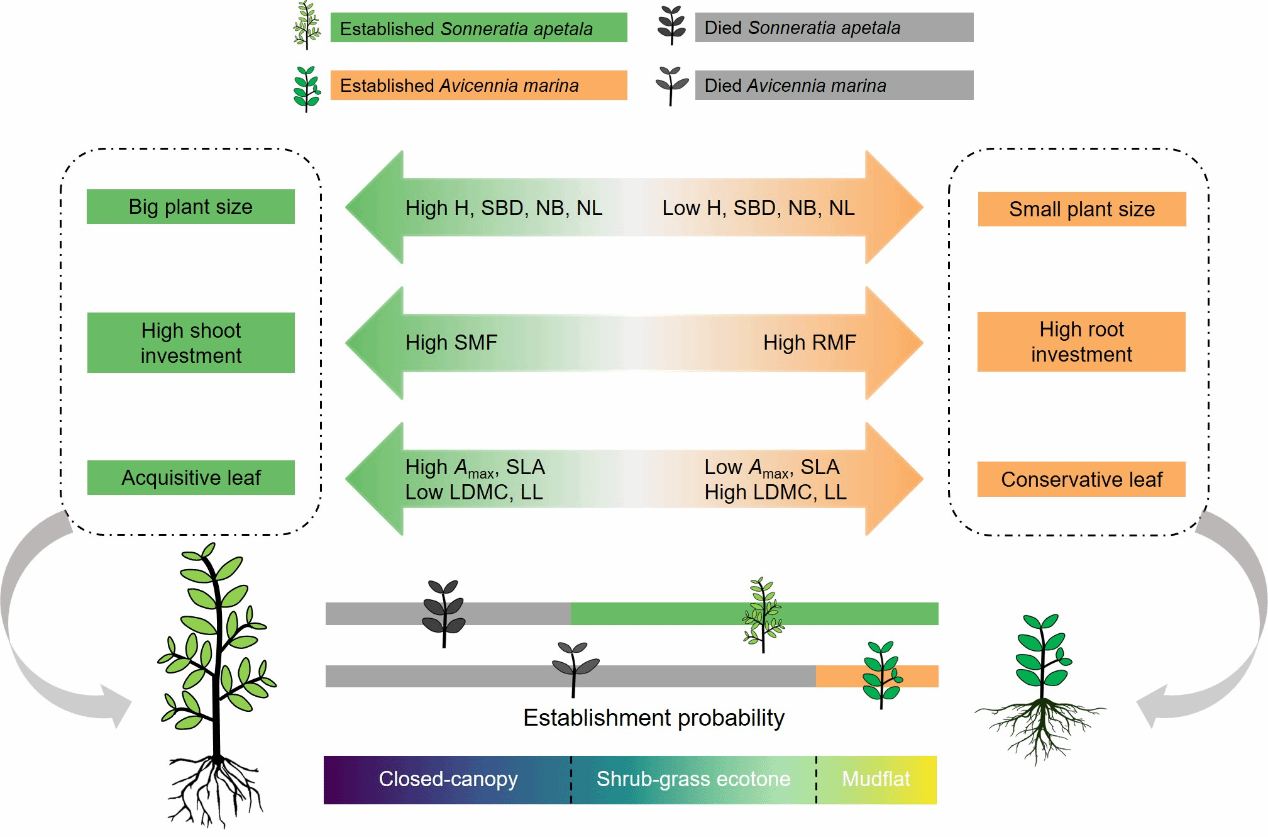

无瓣海桑的性状综合征使其在低光生境(灌丛红树林和互花米草丛)中实现整株生长最大化(图4),这对传统的“红树林入侵抵抗范式”构成了挑战。此外,多维度的“性状-环境-生长表现”互作关系,可能是全球范围内强入侵性物种成功入侵的共同机制。研究结果表明,针对该案例,治理的重点是在无瓣海桑幼苗达到“逃逸高度”前将其清除,并保护原生红树林植被的完整性。

图4 概念图总结了功能性状对光照响应的差异如何驱动外来红树植物无瓣海桑和白骨壤的建植过程以及二者的生长适应策略

滨海红树林湿地课题组博士后彭丹为第一作者,论文共同作者还包括美国休斯敦大学Steven C Pennings教授,周海超研究员和厦门大学环境与生态学院张宜辉教授为论文共同通讯作者,深圳大学为第一完成单位。本研究获博士后面上项目和国家自然科学基金项目的资助。

论文链接(DOI):https://doi.org/10.1093/jpe/rtaf179